ヘーベルハウス1階をスケルトンリフォーム

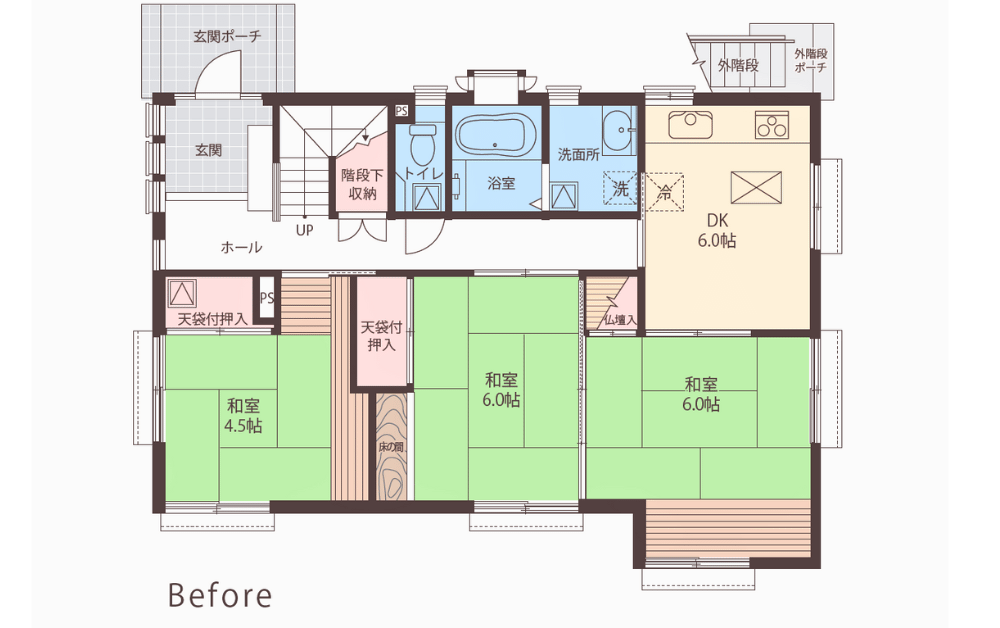

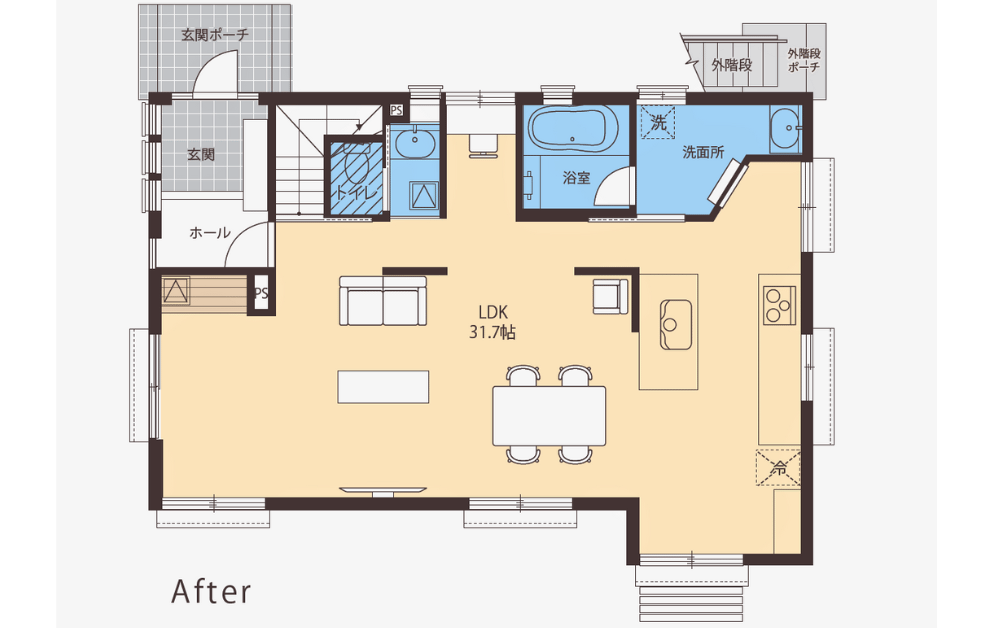

二世帯住宅の1階部分をスケルトンリフォームし、工事期間中は2階で生活できました。

これは軽量鉄骨造(キュービック)の特性を活かした計画で、構造体はそのままに内部を一新。

目的は、シニアが安全・快適に暮らせる住まい。

冬の寒さ対策として断熱強化と床暖房を採用し、IoT機器も導入して未来志向の住まいに仕上げました。

費用を抑えるため、既存の窓はそのまま利用し、水回りは大幅な移動を避けるレイアウト変更に。

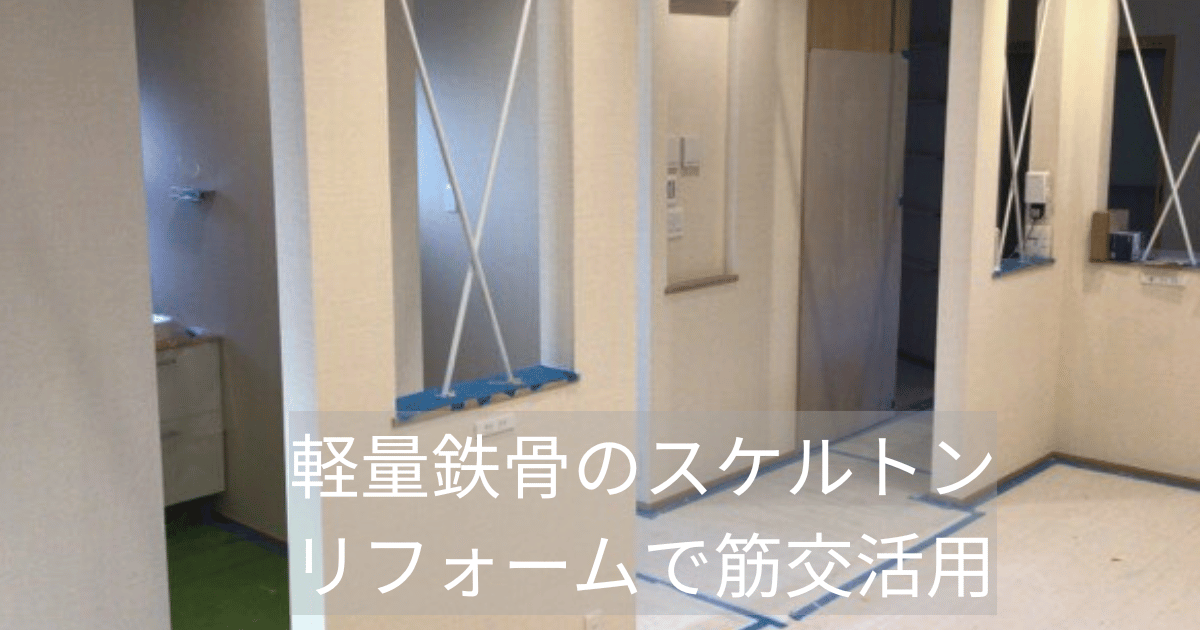

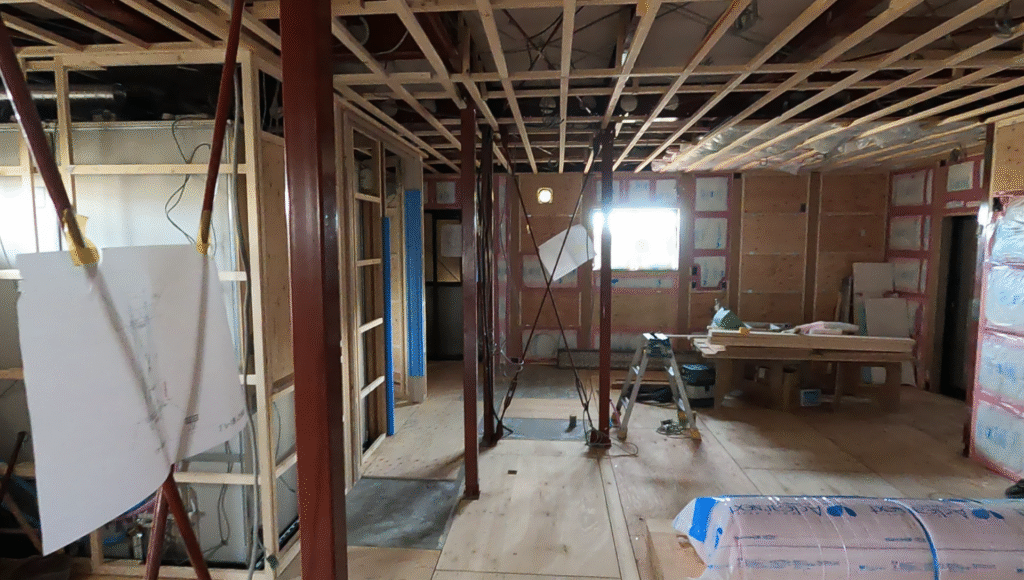

軽量鉄骨造には筋交(強度補強の×字鉄筋)がある

鉄骨構造体で強固にできていますが、軽量鉄骨造(ヘーベルハウスのキュービック)には筋交(強度補強の×字鉄筋)が中央部に入っています。

重量鉄骨での施工でしたら、フルフラットな空間も可能でしたが、軽量鉄骨造には、建物の耐震性や強度を保つためにこの筋交は不可欠です。

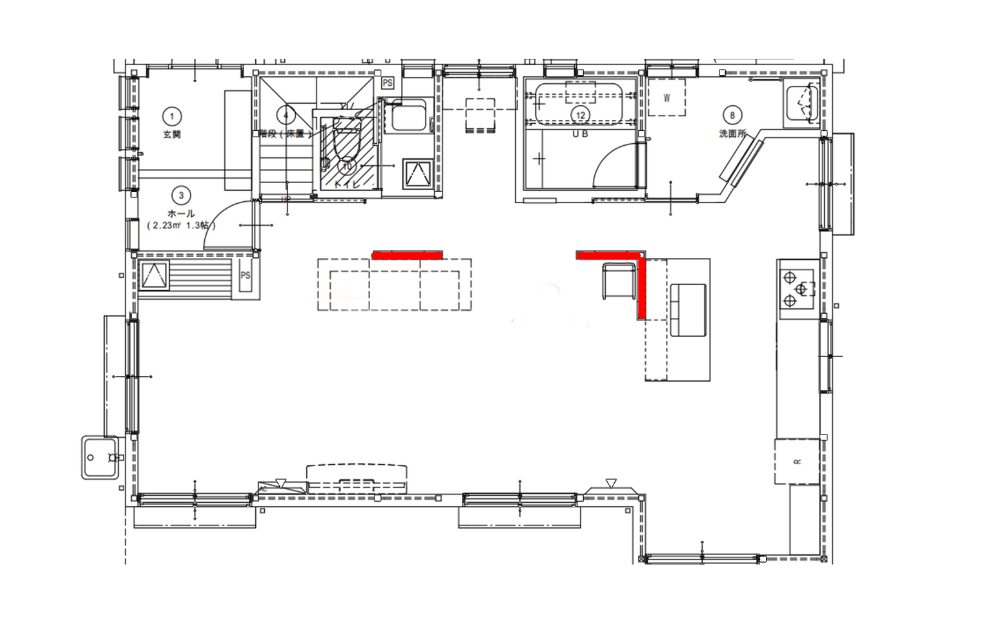

部屋の中央など数か所にある筋交(強度補強の×字鉄筋)を壁や×字をむき出しにする間取りにするしかありません。

赤線の筋交(強度補強の×字鉄筋)があることで空間に制約はありますが、日々の暮らしの中で生活動線や視覚的なバランスを考慮し、違和感のない快適なレイアウトとなるよう工夫しました。

工事期間中も生活できたポイント

今回の工事は1階のみの全面改装。

2階はそのまま生活スペースとして使えたため、引っ越し費用や仮住まいの手間を削減できました。

階段を封鎖せず、工事中も安全な動線を確保できたことで、毎朝欠かさず階段を下りてリフォームの進捗を確認することができました。(夜は照明がつかないので、懐中電灯だけでは薄暗く危険なので止めました)

シニアにやさしい住まいへの工夫

- 段差をなくす

シニアになると数センチの段差でも転倒の危険があります

浴室出入口をフラットにすることで安心して移動できます

- 手すりを設置

浴室・トイレなど動作の多い場所への設置

筋交壁の部分には、後付けの手すりが付けられる補強 - トイレスペースを広くする

階段下にトイレを設置したことで、旧トイレを洗面所として利用可能に

引き戸を開放しておけば、広いトイレとして利用できます - ドアは引き戸にする

開き戸に比べ、引き戸は省スペースで開閉がスムーズ。車いす利用時に特に有効です - 浴室の安全対策

急な温度差によるヒートショックを防ぐため、浴室暖房や断熱リフォームを取り入れる - 照明は明るさ調整付を

シニアには、できるだけ明るい照明が良いのですが、明る過ぎると暗くなるまで点けなくなります

段階調整ができると夕方や曇りなとでも小さく点けておくことができます - 音声アシスタントやスマホアプリで機器を操作する

浴室暖房のスイッチ操作をするために壁やお風呂場へ移動するのでは本末転倒

面倒だから、スイッチを使用時にオンするようでは浴室暖房の意味がありません。

冬の寒さ対策と夏の快適性向上

断熱材を入れ替え、床暖房を採用。

これにより、冬でも暖かく結露知らずの空間になりました。

既存窓は内窓を追加して、冬の寒さ、夏の暑さの断熱性を向上させました。

IoT機器で未来志向の暮らし

トイレや玄関は人感センサーで自動点灯が安全で便利です。

さらには、照明・エアコン・掃除ロボット・床暖房、そして玄関ドアをスマホや音声で操作可能にしました。

Wi-Fi接続可能な機器であれば、スマホアプリでスイッチをオンできます。暑い夏に帰る10分前くらいにスイッチを入れる室内を涼しくしておくことができます。掃除ロボットもスケジュールで夜中に掃除させたり、外出するときに場所をして拭き掃除をしてもらえます。

玄関ドアを開け閉めもアプリで可能になると、カギを閉め忘れても家に戻って来なくてすみます。

これらの機器の設定や利用につきましては、アレクサ・Iotにて記事にしていく予定です。

コストを抑える工夫

- 間取りを考える際、できるだけ30年前の既存の窓をそのまま利用する

窓の位置や大きさを変更することは、木造住宅だと比較的簡単にできると思いますが、ヘーベルハウスの場合、外壁(ヘーベル板)と塗装が必要となります。窓枠変更するだけで、100万円以上プラスになると聞いたことがあります。 - 水回りの位置を大きく変えず、配管工事を最小限に

予算を抑えるなら、水回り(キッチン・風呂など)の排水桝をそのまま使えるかどうかもポイントです。 - リフォームに着手するまでに、できるだけ家の中を空っぽにしておく

1階は和室が多かったので、16枚の畳が廃棄になりました。ヘーベルさんで処分すると畳1枚でも1万円弱かかと聞いたので、自分たちで粗大ゴミ処分場に畳を持ち込み、格安で廃棄できました。

まとめとこれからの記事展開

この記事はプロローグ的な位置づけで、2022年を思い出しながら書きました。今後は間取りごとの詳細記事(玄関・リビング・洗面・トイレ・収納)を順次公開予定です。

工事中の写真を交えながら、リフォームの過程をこれから紹介したいと思います。